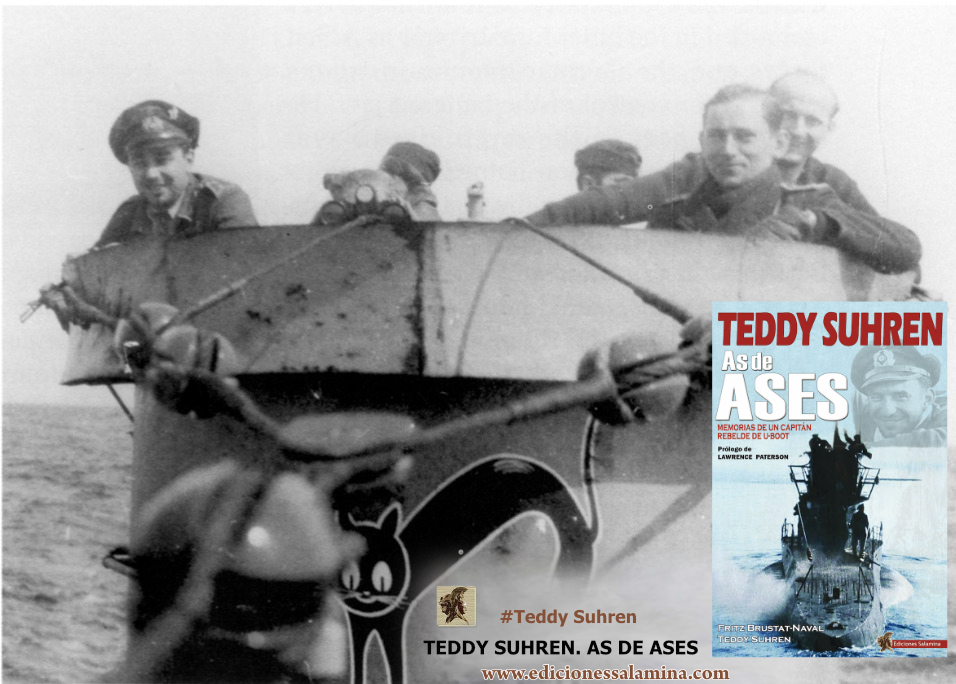

Empecé hundiendo el petrolero canadiense Victolite, un jugoso bocado de 11.500 toneladas. Pero entonces, estando justo frente al cabo Hatteras, los miembros de la guardia me informaron el 13 de febrero: «¡Se acerca un submarino alemán!». Resultó ser el U-106, al mando de mi antiguo compañero de promoción Harald Gelhaus. La visibilidad no era buena. Ya había anochecido y las cálidas aguas del golfo desprendían una neblina que se elevaba en el aire invernal. Había dormido un poco y todavía estaba frotándome los ojos cuando apareció el U-Boot en la penumbra. Era difícil calcular la distancia a la que se encontraba de nosotros y en esta ocasión me equivoqué de cabo a rabo.

El primer oficial me alertó en el último momento de la necesidad de virar bruscamente para alejarnos de él, pero ya era demasiado tarde. A pesar de ordenar atrás toda, el U-564 no se detuvo a tiempo. La colisión produjo un ruido terrible y cuando comprobé los daños, resultó que ha- bía conseguido rebanar el depósito de combustible de mi amigo Gelhaus. Gelhaus, por supuesto, era un mar de maldiciones, ya que ahora no podría continuar y tendría que darse media vuelta. Yo también tenía motivos para despotricar y maldecirme, me die- ron ganas de tirarme por la borda, pues en la colisión se habían torcido las compuertas de los cuatro tubos lanzatorpedos y ya no podía efectuar lanzamientos.

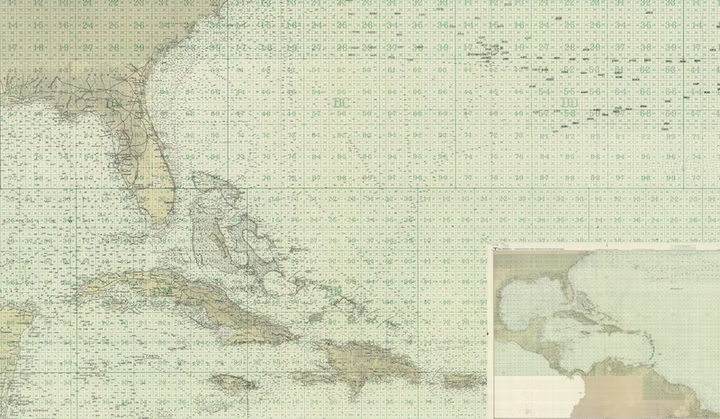

Además, te llevas de REGALO una magnífica réplica de una carta original de la Kriegsmarine gigante (60×42 cm) a todo color de todo el Atlántico con sus cuadrículas como los que usaban los comandantes de los U-Boote por una cara, y una réplica de una auténtica carta de navegación de las que se llevaban a bordo de los submarinos de la Kriegsmarine del peligroso paso del Estrecho de Gibraltar por la otra.