Mi primera visión de un tanque estallando me dejó atónito. Era febrero de 1991: la Primera Guerra del Golfo. El campo de batalla nos pertenecía y, tal y como había leído en muchas narraciones de la Segunda Guerra Mundial, «reventábamos» sistemáticamente los tanques iraquíes abandonados para dejarlos totalmente inservibles. El fogonazo y el humo de la explosión y después el retumbante «crump» precedían a la onda expansiva. Una torreta saltaba del casco para mantenerse por un momento sobre un extremo, con el sobresaliente tubo del cañón sosteniéndola como si fuera un gigantesco saltador, antes de derrumbarse. Las llamas se proyectaban rugientes a veinticinco metros de altura como si se tratara de un lanzacohetes invertido.

Un momento después, la torreta volteada también se incendiaba entre silbidos y crepitar cuando el propelente de los proyectiles apilados en su interior vomitaba fuego. Proyectiles aulladores volaban en todas direcciones y el aire por encima y alrededor se llenaba de silbante y veloz chatarra. Durante veinte minutos nos quedábamos clavados en tierra. Esto era la guerra en el desierto. Había leído sobre ella durante mis tediosos años de servicio en Alemania, pero nunca creí que fuera a experimentarla. Durante toda la primera Guerra del Golfo mantuve un diario de operaciones. Resultaba una verdadera disciplina que iluminaría investigaciones históricas posteriores.

Leyendo los diarios de otras personas me daba cuenta de la esencia de verdad que había en ellos. Mis experiencias no se parecían en nada a las que describía el soldado poeta Keith Douglas en Alamein to Zem Zem, en las que cada uno de sus días podría muy bien haber sido el último. Nunca fue así en el Golfo en 1991, pero a partir de entonces descubrí que podía reconocer retazos de autenticidad en los relatos de primera mano, diarios y entrevistas que leía de otras campañas.

Con sus asombrosos contrastes de color y de atmósfera se diría que el vasto y remoto desierto, de algún modo, anula el impacto de la guerra. Como observó un veterano italiano de la Segunda Guerra Mundial, no hay casas y pocos testigos civiles. Y, aún así, la capa de civilización sigue siendo peligrosamente fina. Los tanques de los ingenieros americanos que iban por delante de nosotros emplearon sus bulldozers para enterrar en sus trincheras a los servidores de piezas antitanque iraquíes, lo que fue descrito en nuestros países como una conducta desproporcionada y repugnante para los telespectadores de los canales veinticuatro horas. Del mismo modo, en 1941 el comandante de un tanque británico fue amonestado por su indignada tripulación cuando ordenó dar marcha atrás para sepultar en sus trincheras a unos artilleros antitanque del Afrika Korps.

Pero, habiendo experimentado ya el horror visceral del impacto de un antitanque, no quiso dejar nada al azar. El disparar a tripulaciones de carros que escapaban de tanques destruidos ocurrió muy raramente durante la Guerra del Golfo. La abrumadora superioridad de alcance llevaba a darse cuenta de que martillear las torretas con fuego de ametralladora –como si se repicase en una puerta– suponía una invitación suficiente para que las irremediablemente superadas tripulaciones de carros iraquíes los evacuasen antes de que llegase el proyectil mortal. Pero no todas las acuciadas tripulaciones de carros podían permitirse ser caballerosas en enfrentamientos de gran movilidad. Durante la campaña en África del Norte las tripulaciones británicas y de los panzer ametrallaban a los supervivientes de forma rutinaria, pues resultaba arriesgado permitir a adversarios técnicamente competentes vivir para combatir otro día. Cualquier cosa que prolongase el conflicto retrasaría la vuelta a casa.

El comportamiento civilizado puede ser corrompido muy rápidamente. Como nos explicó un comandante del desierto durante la Guerra del Golfo, existe una muy fina línea divisoria entre, simplemente, retirar a los caídos artículos de valor militar, tales como binoculares, y robar a los muertos. El espectáculo de la guerra es mencionado con frecuencia en este libro. El escenario panorámico del desierto, con el polvo de masivas columnas blindadas en marcha reduciendo el sol al esbozo de una difusa luna, produce imágenes indelebles. Las negras y humeantes carcasas de tanques, oxidadas como si llevasen allí cientos de años en lugar de horas, tenían el aspecto de fotografías de los campos de batalla del desierto de la Segunda Guerra Mundial. Enormes columnas de humo contrastaban vivamente con un cielo azul cobalto, produciendo una vista cinematográfica, solo malograda por la chatarra retorcida y por los lastimosos cuerpos desperdigados por el camino. Resulta excepcionalmente difícil reproducir el hedor de la guerra pero la mayoría de relatos de veteranos aluden a él en algún momento. El olor es físico en su acritud y provoca una sensación de podredumbre que acaba por deprimir.

Sesenta años después de desembarcar el día D, mi padre me confesó que todavía sentía náuseas cuando percibía el olor del diesel, pues había estado flotando entre cadáveres que eran arrastrados por el mar hasta la playa. Desde la Guerra del Golfo he tenido un problema con el olor de la carne podrida, un hedor molesto y empalagoso que parece que nunca he conseguido arrancar de mis uniformes del desierto.Para el 28 de febrero de 1991 estábamos 320 kilómetros en el interior de Irak, en el borde de una humeante bolsa de blindados iraquíes destruidos. Después de cuatro intensos días el cielo era de un gris apagado con una bruma grasienta a nivel del suelo. Resultaba un alivio el que uno pudiera mesurar el futuro. Volé en un helicóptero con el teniente general Franks, comandante del VII Cuerpo estadounidense, para un último reconocimiento de fin de guerra, y aterrizamos entre un grupo de carros Abrams en el desierto de color pardo sucio. El cielo, manchado por el humo de pozos de petróleo ardiendo, tenía una tonalidad marciana, de un naranja como de otro mundo. Tanquista experimentado, el general se acercó para conversar con las tripulaciones. Estaban tiznados de carbón de sus trajes NBQ, los cuales estaban comenzando a deshacerse debido al calor.

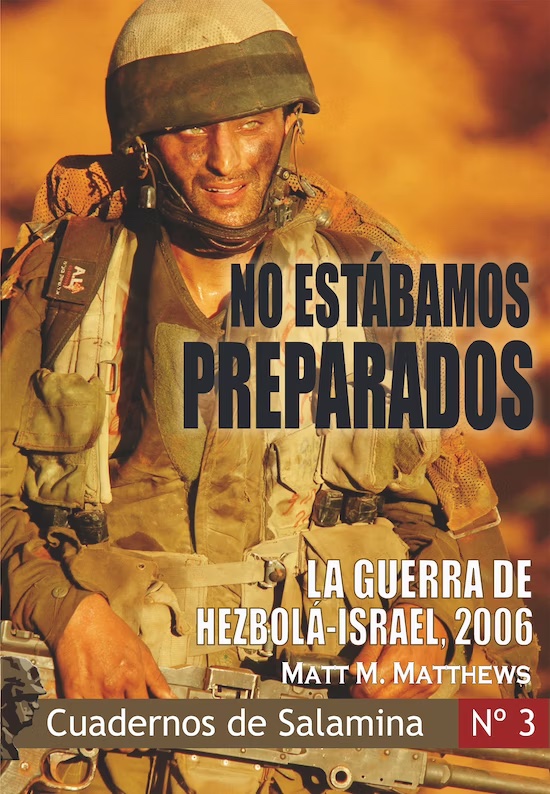

Los rostros estaban cubiertos de mugre debido al combate en las torretas, y las líneas de arrugas y las patas de gallo alrededor de los ojos se acentuaban. El general quedó extrañamente afectado por su conversación con los tanquistas. Había envejecido visiblemente durante los cuatro días pasados dirigiendo los combates, pugnando entre preservar vidas y aplastar unidades blindadas iraquíes. Mi diario me recordó el incidente: «…charla con los tripulantes de carros dejó al general algo afectado emocionalmente». Toda la escena era punzante, con el marco de fondo del humo negr o que ascendía lánguidamente de un vehículo que ardía en segundo plano.Las tripulaciones de tanques no son diferentes a las de aviones en lo que se refiere a que ambos roles están relacionados con el impacto de la máquina sobre el ser humano. Por otro lado, los aviadores pasan, en cuestión de minutos, de la tumbona al combate embrutecedor, para después volver a dormir en sus lechos.

Los tanquistas viven con las privaciones físicas y la tensión mental del combate inminente. La tecnología tiene un papel vital, como también lo tienen la velocidad de reacción y la cohesión de la tripulación, en lo que respecta a las perspectivas de supervivencia de ambos. Las personas de este libro aguantaron dentro de una caja de metal cerrada, asfixiante y ruidosa, temiendo ser alcanzados y quemados vivos por un enemigo al que no podían ver. Dominado por consideraciones mecánicas, su medio terrestre hace de estos soldados un grupo diferente al resto.

Son los carristas.

Las dos guerras del Golfo fueron injustificables. Y lo que también es triste es que mucha gente las vió como si fuesen un show televisivo, fuegos artificiales, un video juego…Supieron tapar muy bien el horror de la guerra.